|

Dans des temps lointains, chaque famille possédait un certain nombre de pâturages ou de terres non labourables, à proximité des hameaux. Certains de ces espaces étaient même « communaux » (le long des torrents ou des chemins par exemple). Mais les plus importants étaient situés sur les épaulements du Massif des Aiguilles Rouges et du Mont Blanc. Ils étaient de grandes tailles, plusieurs dizaines, voir centaines d’hectares. Ces pâturages, probablement à l’origine de l’occupation humaine de la Vallée, ont été répartis entre des communautés d’habitants. C’est ainsi que chaque groupe est devenu propriétaire de la partie qui lui a été assignée. Ces pâturages ou encore montagnes d’alpages sont encore aujourd’hui la propriété des habitants des hameaux les plus voisins (la montagne de la Flégère appartient ainsi en grande partie aux habitants des Praz et la montagne de Blaitière à ceux de Chamonix par exemple). En 1292, le Prieur lui-même n’avait qu’un droit de contrôle sur l’exploitation, l’entretien des bâtiments… ceci dans le seul but de percevoir son dû : l’auciège (impôt sur les montagnes d’alpages, versé en nature : fromage gras et maigre). Les montagnes d’alpages de la Vallée de Chamonix, une quinzaine au moins, représentent une superficie très importante. Elles occupent près de la moitié de la surface utile du territoire de la commune, zones glacières exclues. Les alpages constituent depuis près de deux mille ans une des principales richesses des agriculteurs, autrefois seuls habitants de la Vallée de l’Arve, de Servoz au Col de Balme. Aujourd’hui, le développement du tourisme accélère la disparition de l’agriculture locale. Ces alpages, communautaires pour bon nombre, sont détenus par environ 800 à 1000 porteurs de parts, ou de fonds de vache. L’usage local est que l’on donne communément le nom de montagne : - au sol propre à chacune d’elles, - au groupement que constituent les quelques 100 ou 150 propriétaires, généralement appelés communiers ou consorts. Fait exceptionnel dans l’histoire de la propriété foncière en France, ces immenses étendues de terrain (environ 5000 hectares pour l’ensemble), constituent des propriétés privées qui, en majorité, sembleraient ne pas être fondées sur des titres. Les ayants droit actuels se disent propriétaires par héritages successifs… Le caractère des montagnes d’alpages de la vallée de Chamonix est typiquement propre à celle-ci. On ne trouve l’équivalent dans aucune autre vallée alpestre. Un certain nombre de ces montagnes sont gérées sans que personne ne puisse en définir les bases : - quelle est l’origine des droits immobiliers sur les pâturages, les landes, les chalets d’alpages, les chalets-hôtels, les sapinières ? - Quelle est la nature du groupement des propriétaires (indivision, association agricole ou société non prévue par la loi) ? L’acte de donation de la vallée de Chamonix (1091) par le comte de Genevois aux bénédictins mentionne comme faisant partie de cette donation : terres, forêts, alpes, chasses… De nos jours, le mot Alpes n’est pratiquement utilisé que pour définir la grande chaîne de montagnes. Originellement, il a été utilisé pour définir l’ensemble que constituent un ou plusieurs chalets et les pâturages, broussailles, landes… qui en dépendent c’est-à-dire, pour la vallée de Chamonix, les montagnes d’alpages. Sur ces alpes, les chalets sont rassemblés au centre des pâturages, près d’une source ou sur le bord d’un torrent. Ils sont parfois établis sur des plateaux différents, ce qui permet au cours d’une même saison d’alpage de changer le bétail de place. La surface nécessaire à la nourriture d’une vache pendant l’estivage prenait autrefois le nom de pâquier, d’où son dérivé pacage ; le verbe était pasquérer, c’est-à-dire paître. Dans les Alpes françaises, on l’évaluait à un peu moins de 2 hectares. Dans la vallée de Chamonix, vers les XIVe et XVe siècles, ces alpes se retrouvaient généralement sous la qualification de challex. Délimitation des alpages La délimitation des propriétés par des obstacles naturels a toujours été de règle dans la vallée de Chamonix. Les montagnes d’alpages de la vallée de l’Arve sont limitées côté aval par des forêts, communales ou particulières, et côté amont par des arêtes ou pics. Valeur des montagnes d’alpages C’est vers 1780, époque des discussions relatives à l’affranchissement, qu’on peut la définir. Ainsi, un état estime à environ 32.000 journaux les biens de la vallée ayant un rapport quelconque avec les montagnes d’alpages (le journal de Savoie vaut environ 2948 m²). Les alpages de la vallée comportaient à cette époque :

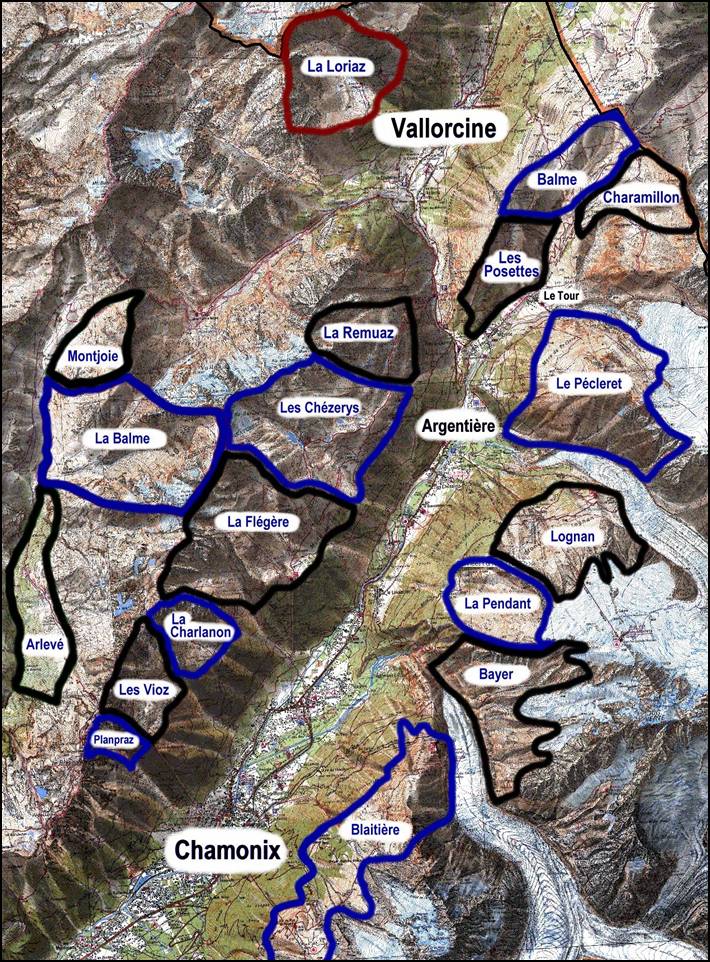

- prieuré d’Argentière et des Houches : 5866 journaux - prieuré de Vallorcine : 1041 journaux soit un total d’environ 2000 hectares. Le journal de terre valait à l’époque 600 livres à Chamonix et 400 à Vallorcine. Le journal de « bois noir » valait 20 livres à Chamonix et à Vallorcine. Le journal d’alpage de montagne valait 40 livres à Chamonix et 20 à Vallorcine. A titre de comparaison, une maison était évaluée aux environs de 200 livres, une grange à 50 livres et un four à 20 livres. Les montagnes d’alpages de Chamonix et de Vallorcine

La carte des alpages de la vallée de Chamonix montre qu’ils représentent presque la moitié du territoire de la commune (zones glacières exclues). A l’heure actuelle, on compte près de 500 hectares de pâturages utilisables. Voici la description de la région pastorale du Mont-Blanc faite par la Société d’économie alpestre de la Haute-Savoie (bulletin de 1953) :

Au point de vue pastoral, cette région comprend essentiellement

une dépression dans laquelle se sont logés au nord les thalwegs opposés

de l’Arve et de l’Eau Noire, séparés par le col des Montets, et au

sud la vallée du Bon Nant. La partie nord de la dépression s’étend de Servoz à la frontière

suisse. Elle constitue les vallées de Chamonix et de Vallorcine, enserrées

entre la chaîne des Aiguilles Rouges et le massif du Mont-Blanc. La vallée de Chamonix est une belle auge glaciaire synclinale

creusée dans les dépôts sédimentaires qui flanquaient le Mont-Blanc.

Elle débute au col de Balme (2202 m) et s’abaisse rapidement par paliers

pour atteindre une altitude de 1100 m aux Praz et de 900 m aux Houches.

Les versants façonnés par le glacier quaternaire de l’Arve sont en

pente rapide et sillonnés de couloirs d’avalanches. Vers les cotes

1800-2000 se trouve de part et d’autre de la vallée un épaulement

pierreux et bossué. Sur la rive droite, on y remarque les alpages

de Planpraz et de La Flégère, dominés par la chaîne des

Aiguilles Rouges qui s’étend des Houches à Vallorcine (la chaîne est

formée de schistes cristallins). Sur la rive gauche de la vallée,

on trouve les alpages de Lognan, La Pendant, Blaitière…,

dominés par les Aiguilles de Chamonix de granit et protogine. La vallée de Vallorcine est creusée dans des schistes granitiques,

et sur les flancs de l’aiguille de la Loria qui prolonge la chaîne

des Aiguilles Rouges se trouve un épaulement où ont été aménagés les

alpages de la Loria. Il faut ajouter à ceci, les deux montagnes d’alpages de Charamillon et de Balme (cette dernière étant à cheval sur les deux communes) pour avoir les principales montagnes d’alpages présentant de bons pâturages utilisables. On peut mentionner aussi sur la rive droite de l’Arve les montagnes des Chézerys, de Charlanoz et des Vioz (sur ces deux dernières, les chalets et bergeries sont tombés en ruines). Sur la rive gauche, il y a la montagne du Pècleret, entre le glacier du Tour et celui d’Argentière, la montagne de Bayer (qui ne possède pas de bergerie). Enfin, en dehors de la vallée proprement dite, derrière le massif des aiguilles Rouges, sur le versant rive gauche du cours supérieur de la Diosaz, on trouve les montagnes d’alpages aujourd’hui abandonnées de Montjoue, de la Balme et d’Arlevé. |